○鳥取市高等職業訓練促進給付金等事業実施規則

平成29年12月28日

鳥取市規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号の規定による母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)並びに法第31条第3号の規定により母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項及び第31条の10第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)(以下「給付金」と総称する。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(本条…一部改正〔令和7年規則51号〕)

(給付金の目的)

第2条 給付金は、母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に規定する者であって、現に児童(同条第3項に定める児童をいう。)を扶養しているものをいう。以下同じ。)の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

(本条…一部改正〔令和2年規則10号〕)

(対象者)

第3条 訓練促進給付金の対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

ア 市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であること。ただし、父子家庭の父にあっては、修業開始日が平成25年4月1日以後の者に限る。

イ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定に基づく児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている、又は児童扶養手当の支給対象となる所得と同等の所得水準であること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)なお、その者の所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とする。

ウ 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、次条に規定する資格の取得が見込まれる者等であること。

エ 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(2) 過去に訓練促進給付金の支給を受けたことがない者であること。

(3) 訓練促進給付金と趣旨を同じくするものとして市長が認める給付金等の支給を受けていないこと。

(1・2項…一部改正〔令和2年規則10号〕、1項…一部改正〔令和7年規則51号〕)

(対象資格)

第4条 対象資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ法令の定めにより養成機関において6月以上のカリキュラムを修業することが必要とされている次に掲げる資格とする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 介護福祉士

(4) 保育士

(5) 理学療法士

(6) 作業療法士

(7) 理容師

(8) 美容師

(9) 歯科衛生士

(10) 社会福祉士

(11) 製菓衛生師

(12) 調理師

(13) シスコシステムズ認定資格

(14) LPI認定資格

(15) その他就職を容易にするために必要な資格として市長が認めるもの

(本条…一部改正〔令和2年規則10号・7年51号〕)

(訓練促進給付金の支給期間)

第5条 訓練促進給付金の支給期間は、第3条第1項の対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。

2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。

3 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

4 前項の規定にかかわらず、夏季休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月の訓練促進給付金は、支給しない。

(1項…一部改正・2項…追加・旧2・3項…1項ずつ繰下〔平成31年規則10号〕、1項…全部改正・2―4項…一部改正〔令和2年規則10号〕、1・2項…一部改正〔令和7年規則51号〕)

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)であって、当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金及び法第31条の10において準用する法第31条に規定する父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しないものを除く。以下同じ。) 養成機関における課程の修了までの期間が12月以上である場合にあっては月額10万円(当該期間の最後の12月間については、月額14万円)、当該期間が12月未満である場合にあっては月額14万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 養成機関における課程の修了までの期間が12月以上である場合にあっては月額7万500円(当該期間の最後の12月間については、月額11万500円)、当該期間が12月未満である場合にあっては月額11万500円

2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5千円

(1項…一部改正〔平成31年規則10号〕、1・2項…一部改正〔令和2年規則10号〕、1項…一部改正〔令和7年規則51号〕)

(事前相談の実施)

第7条 市は、養成機関において6月以上のカリキュラムを修業することを予定する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象として事前の相談を行い、給付金の受給を希望する者の把握に努めるものとする。

(本条…一部改正〔令和2年規則10号・7年51号〕)

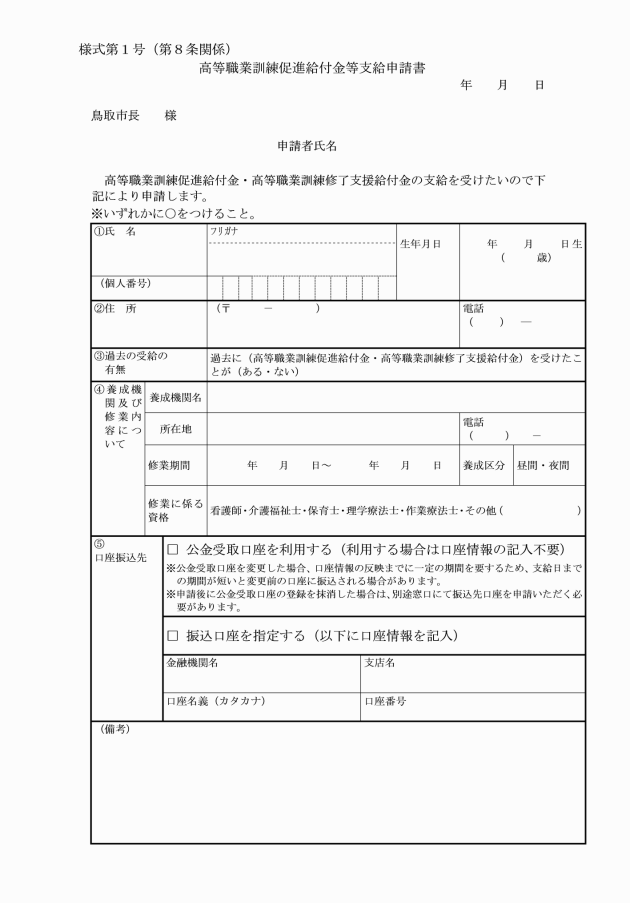

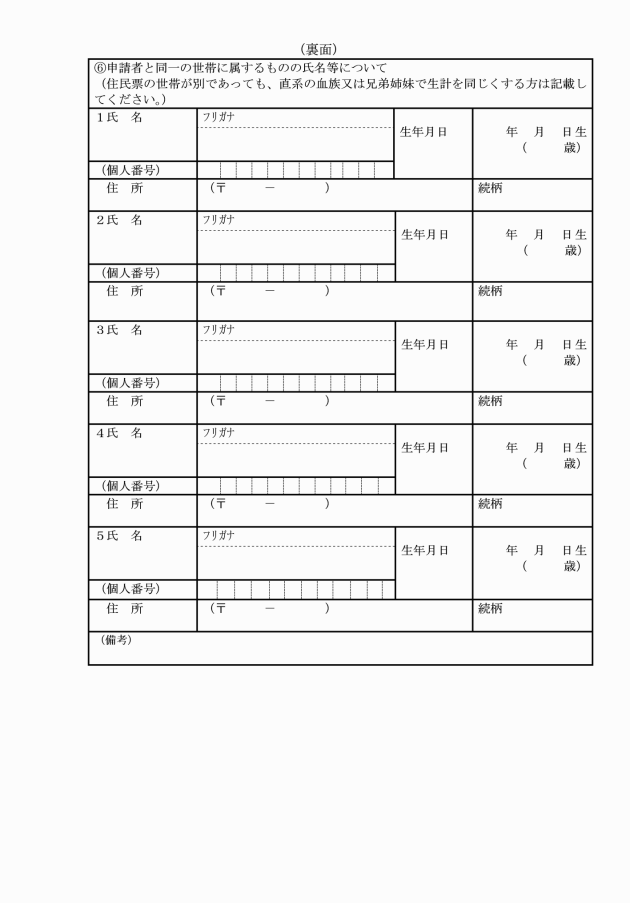

(1) 訓練促進給付金

ア 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

イ 次に掲げるいずれかの書類

(ア) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し

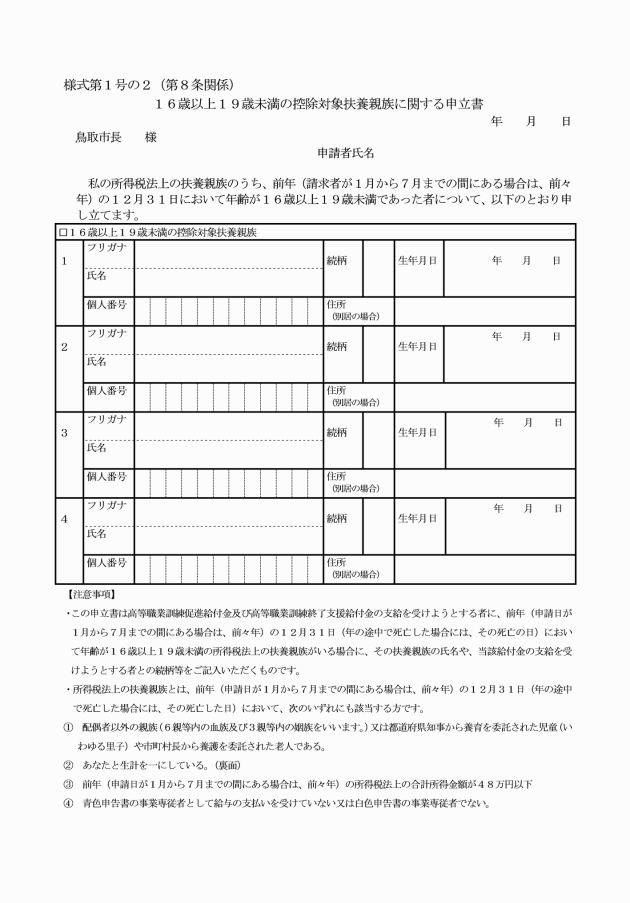

(イ) 当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。以下同じ。)及び生計維持児童(受給希望者の扶養親族でない児童で受給希望者が生計を維持しているものをいう。以下同じ。)の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(ウ) 当該対象者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2)及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

エ 在学証明書その他養成機関の長が在籍を証明する書類

(2) 修了支援給付金

ア 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

イ 次に掲げるいずれかの書類

(ア) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し

(イ) 当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(ウ) 当該対象者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2)及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

ウ 当該対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

オ 修了証明書の写しその他養成機関の長が証明する修了を証明する書類

4 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

(2項…一部改正〔平成31年規則10号〕、見出…全部改正・1・2項…一部改正・4項…全部改正〔令和2年規則10号〕、2・3項…一部改正〔令和7年規則51号〕)

(見出…全部改正・本条…一部改正〔令和2年規則10号〕)

(修業期間中の受給者の状況の確認)

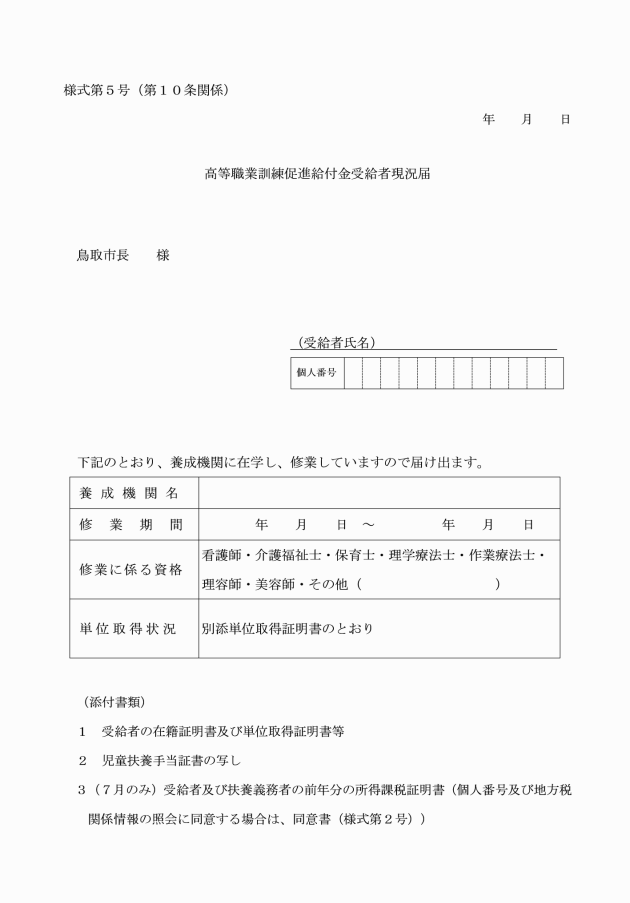

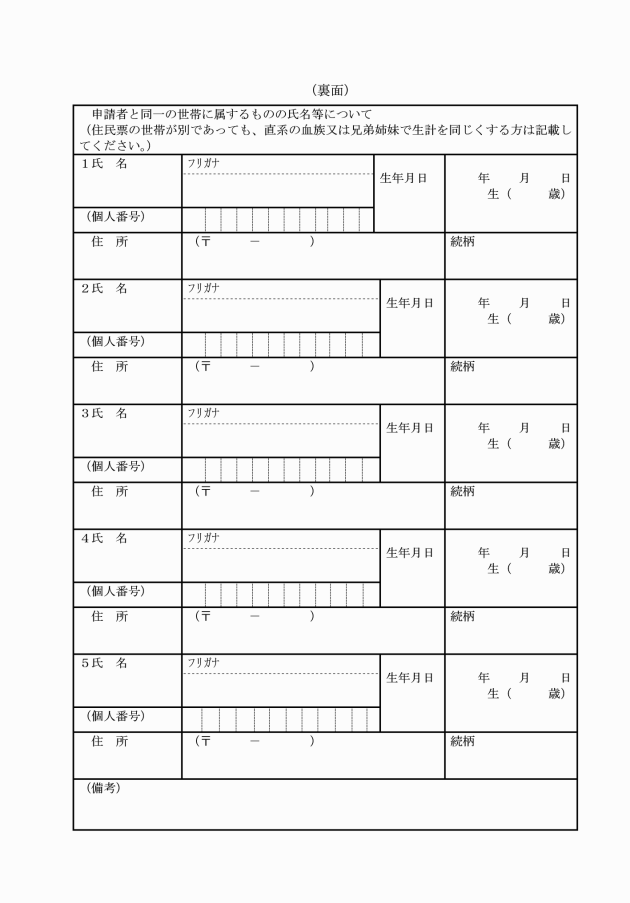

第10条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)の養成機関における在籍状況、所得の状況その他訓練促進給付金の支給に関して必要な事項を確認するため、受給者に毎年7月、11月、2月に高等職業訓練促進給付金受給者現況届(様式第5号。以下「現況届」という。)を提出させるものとする。

(1) 在籍証明書、修得単位証明書及び出席状況の報告に関する書類

(2) 当該現況届の提出月の属する年度分の第8条第2項第1号イ(これらの規定中「対象者」とあるのは「受給者」と読み替えるものとする。)に掲げる書類

(1項…一部改正〔平成31年規則10号〕、1・2項…一部改正〔令和2年規則10号〕、2項…一部改正〔令和7年規則51号〕)

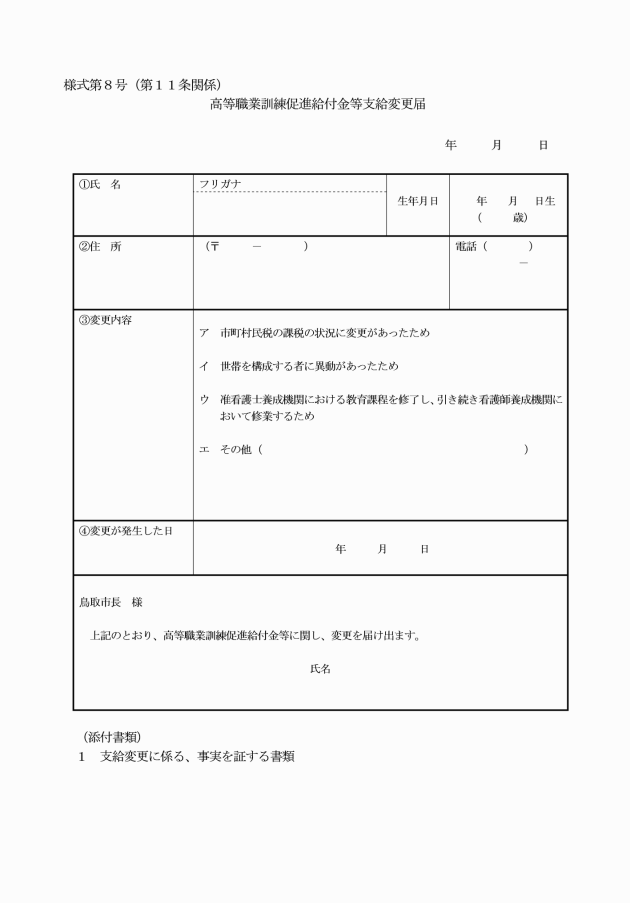

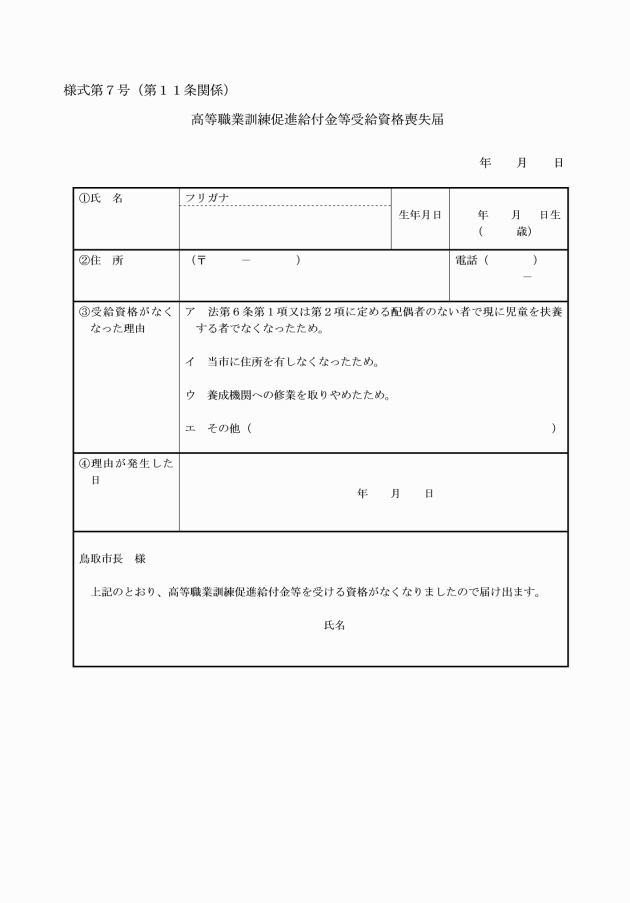

(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったとき。

(4) 受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき。

(5) 世帯を構成する者(当該受給者の扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったとき。

(6) 訓練促進給付金の支給を受けて准看護士養成機関における教育課程を修了し、引き続き看護師養成機関において修業を開始したとき(引き続き訓練促進給付金の支給を受けようとする場合に限る。)。

(本条…全部改正〔平成31年規則10号〕)

(1・2項…一部改正〔平成31年規則10号〕)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年3月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

附則(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

附則(令和4年12月28日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市高等職業訓練促進給付金等事業実施規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、所要の修正を加え、当分の間使用することができる。

附則(令和7年5月26日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年8月30日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市高等職業訓練促進給付金等事業実施規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

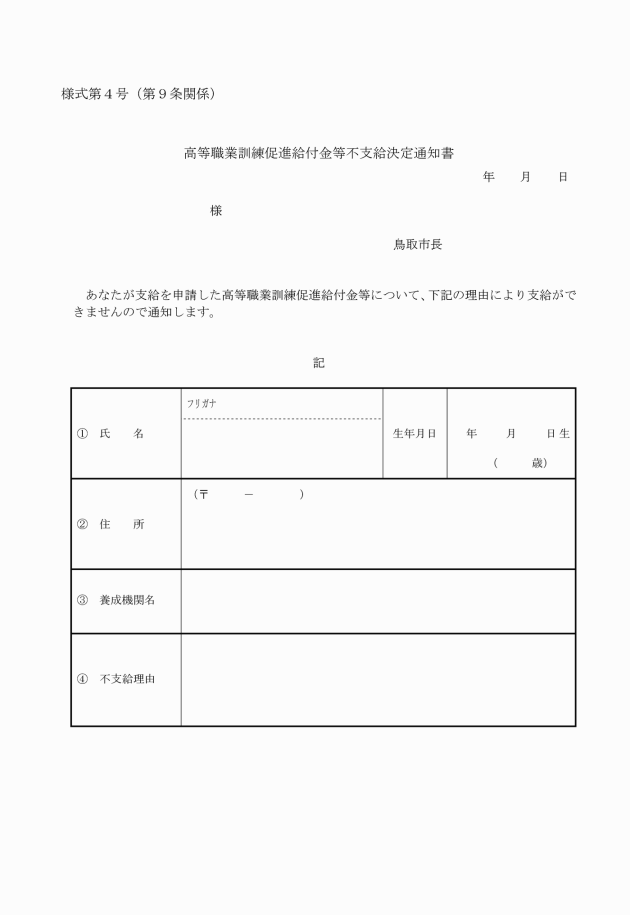

(本様式…全部改正〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則33号・4年37号・7年51号〕)

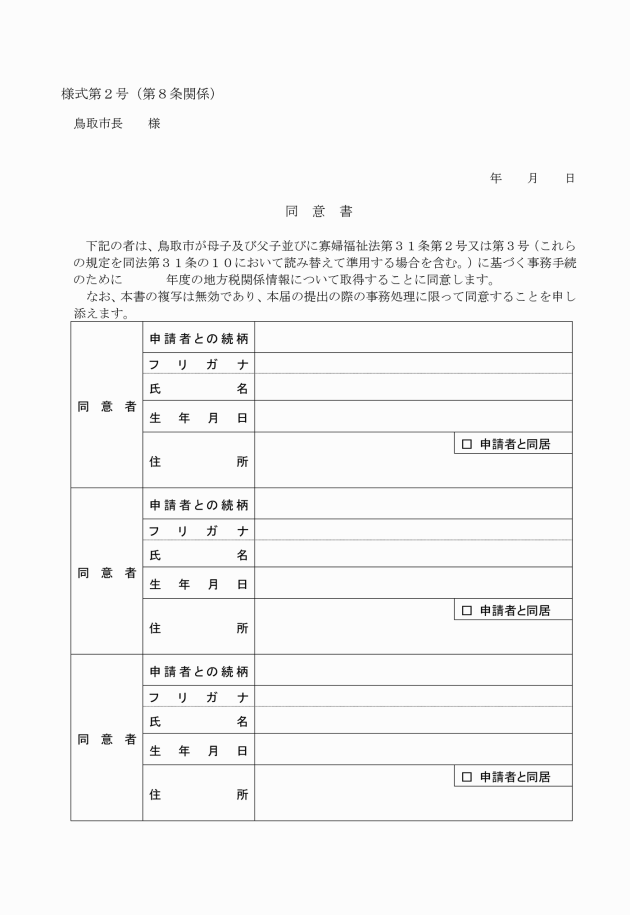

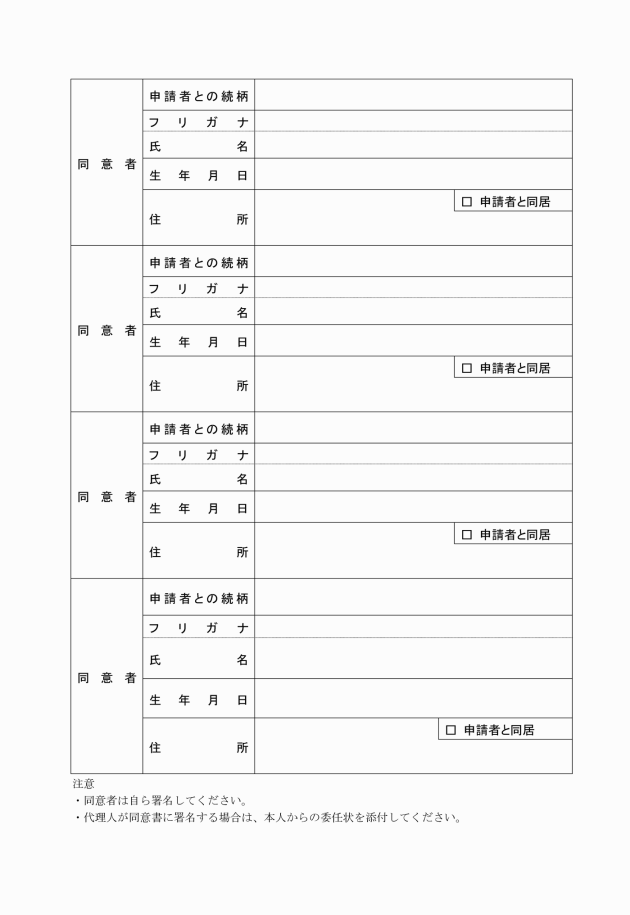

(本様式…追加〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則33号・7年51号〕)

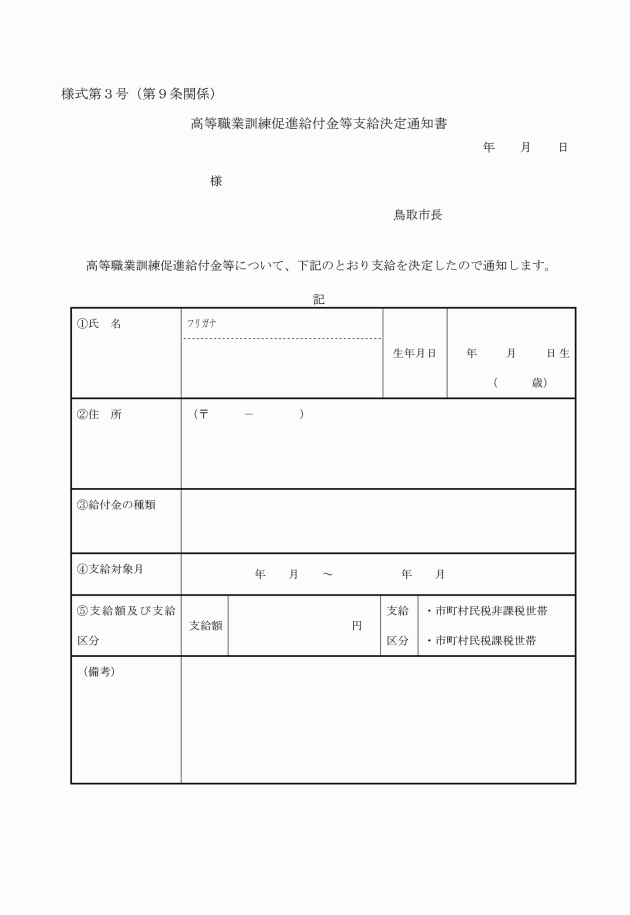

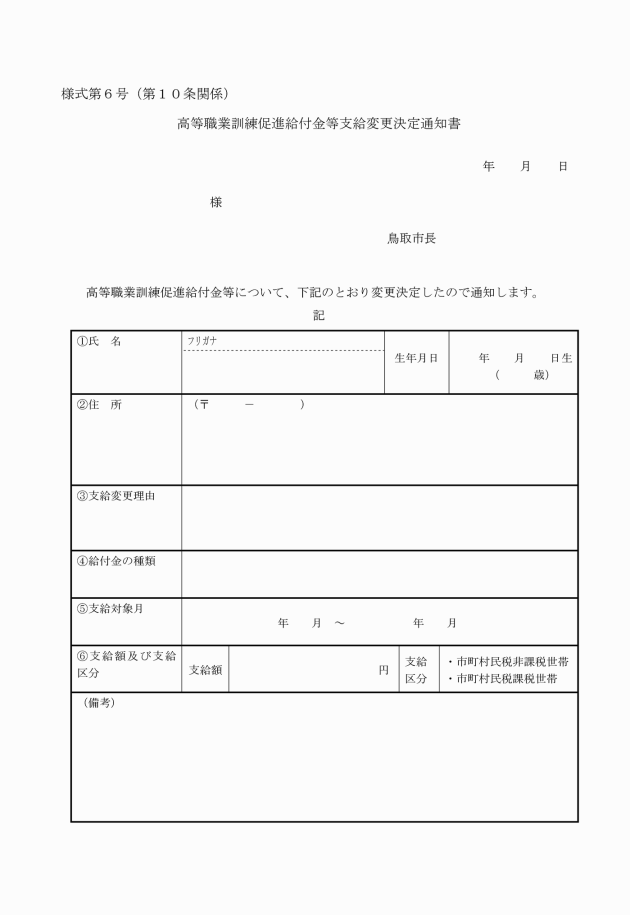

(本様式…一部改正〔令和7年規則51号〕)

(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

(本様式…全部改正〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)