後期高齢者医療 限度額適用認定について更新日:

これまで、医療機関等窓口での支払を自己負担限度額までとするために、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を事前に申請し、保険証とともに提示する必要がありましたが、令和6年12月2日以降は、認定証の新規交付は行っていません。

現在は、次のとおりの取り扱いとなります。

マイナ保険証をお持ちの場合(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている場合)

マイナ保険証を使った医療機関等での受付時に情報提供に同意すると自己負担限度額までの支払となります。

マイナ保険証をお持ちでない場合(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていない場合)

限度区分を併記した資格確認書を交付します。併記を希望される場合は、申請をしてください。

併記の申請については以下をご確認ください。

≪窓口で申請する場合≫

【申請に必要なもの】

・本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)

顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

顔写真付きでなければ2点(介護保険証、年金手帳など)

ただし、後期高齢者医療資格確認書(ピンク色)であれば1点でよいです。

・被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)

※代理人が手続きされる場合は、代理人の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)も必要です。

顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

顔写真付きでなければ2点(資格確認書、介護保険証、年金手帳など)

【申請場所】

本庁舎1階13番福祉総合窓口または各総合支所市民福祉課

≪電子申請する場合≫

【申請に必要なもの】

・被保険者が申請される場合:被保険者のマイナンバーカード

・代理人が申請される場合:代理人のマイナンバーカードと被保険者の本人確認ができるもの(資格確認書・運転免許証など、官公署から発行・発給されたもの1点)

1か月(同じ月内)に複数の医療機関等にかかられた場合、医療費はそれぞれの医療機関ごとに限度額までとして計算され、合算で限度額を上回った場合は、上回った額が約3~4か月後に高額療養費として支給されます。(詳しくはこちら)

また、低所得者II・Iの方については、入院したときの食事代や療養病床に入院したときの食費・居住費においても、あらかじめ限度区分を併記した「資格確認書」を医療機関等の窓口に提示いただくと、割安になります。(詳しくはこちら)

所得区分と自己負担限度額(月額)

|

所得区分 |

自己負担割合(窓口負担割合) |

外来(個人単位) |

外来+入院(世帯単位) |

|---|---|---|---|

|

現役並み所得者III |

3割 |

252,600円+(総医療費-842,000)×1% (140,100円※1) |

|

|

現役並み所得者II |

167,400円+(総医療費-558,000)×1% (93,000円※1) |

||

|

現役並み所得者I |

80,100円+(総医療費-267,000)×1% (44,400円※1) |

||

| 一般II | 2割 |

18,000円※2 |

57,600円 (44,400円※3) |

|

一般I |

1割 |

18,000円※2 |

57,600円 (44,400円※3) |

|

低所得者II |

8,000円 |

24,600円 |

|

|

低所得者I |

8,000円 |

15,000円 |

|

※1 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

※2 年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は144,000円。一般、低所得者II・Iだった月の自己負担額の合計に適用

※3 過去12か月以内に「外来+入院(世帯単位)」の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降

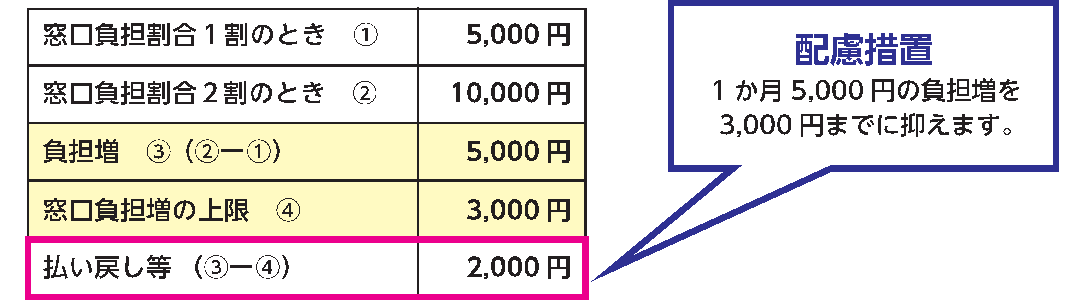

の限度額※4 一般II(自己負担割合が「2割」)の方には、令和4年10月1日から令和7年9月30日まで、1か月の外来医療で増加する

負担額を3,000円までに抑える配慮措置があります(入院医療費は対象外)。同一の医療機関での受診ではその医療機関の窓口で適用され、複数の医療機関での受診では1か月に増加する負担

額の合計が3,000円を超える場合、その差額が鳥取県後期高齢者医療広域連合から後日払い戻しされます。

例)1か月の外来医療費全体額が50,000円の場合

所得区分について

所得区分については、こちら(自己負担割合と所得区分について)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

電話番号:0857-22-8111(コールセンター)

FAX番号:0857-20-3906