建築基準法に関する取扱い登録日:

本取扱いで、建築基準法及び同施行令の解釈・運用についての鳥取市建築主事の取扱いと建築物に関係する情報を公開しています。

ここに記載のもの以外は鳥取県建築基準法取扱いを参照してください。

目次

軒とひさしが重なる場合の棟の取扱い

建築基準法施行令第1条関係ほか

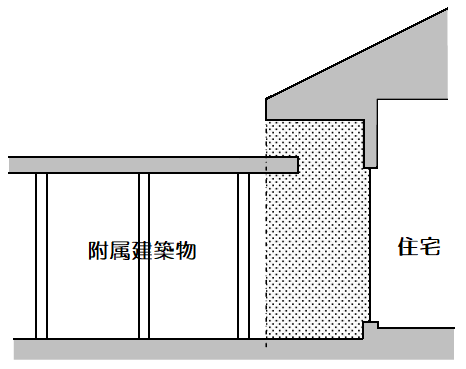

同一敷地内の独立した建築物の屋根(ひさし等を含む。以下同じ。)が重なる場合、原則として「1の建築物」とみなします。ただし、次の(1)又は(2)の場合は別棟とみなすことができます。

|

(1) 一戸建ての住宅とその附属建築物(カーポート、テラス等)の屋根が重なる場合で、次に掲げる条件のすべてに適合する場合 ア 一戸建ての住宅とその附属建築物が構造耐力上一体でないこと イ 附属建築物に壁がなく、開放性のある形状であること ウ 附属建築物の主要構造部は、不燃材料で造られていること |

|

| (2) 鳥取県が定める「同一敷地内の建築物をつなぐ渡り廊下の取扱い」による場合 |

面積の算出方法、端数処理について

建築基準法施行令第2条第1項関係

(1) 求積の単位は、距離についてはメートル、面積については平方メートルとします。

(2) 端数処理について、敷地面積、建築面積は小数第2位まで有効とし、第3位で切り捨て、床面積は各階ごとに小数第2位まで有効とし、第3位で切り捨てる。(計算過程段階では端数処理を行わない。)

(3) 延べ面積は、各階ごとに算出された端数処理後の面積を合計します。

(4) 建ぺい率、容積率の算出は小数第2位まで有効とし、第3位を切り上げとします。

小屋裏物置の床面積の取扱い

建築基準法施行令第2条第1項第三号、第八号関係

小屋裏物置等の取扱いは次のとおりとします。

小屋裏、天井裏その他これに類する部分に物置等がある場合、当該物置等の最高の内法高さが1.4m以下で、かつ、その水平投影面積がその存する部分の床面積の2分の1未満であれば、当該部分については階として取扱いません。また、当該部分については床面積に算入しません。

デッドスペースの床面積の取扱い

建築基準法施行令第2条第1項第三号、第八号関係

床面積の算定方法は、「建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による」とされていることから、デッドスペースであっても壁等で区画されていて床があるものは、原則として床面積に算入します。

作業場、倉庫等の出入口部分屋根(ひさし)の床面積の取扱い

建築基準法施行令第2条第1項第三号関係

◎作業場、倉庫等の出入口部分屋根(庇)の床面積の取扱いについて

検査済証のない既存建築物の増築等について

建築基準法施行規則第1条の3関係

既存建築物がある敷地に増築等の確認申請を行う際の添付書類については、「検査済証のない既存建築物の増築等について」のとおりとします。

敷地が都市計画法の規定に係る場合の確認申請の添付書類について

建築基準法施行規則第1条の3関係

建築物を建築しようとする敷地が次のアからエに該当する場合は、「都市計画法の規定に係る場合の確認申請の添付書類について」のとおりとします。

ア 市街化区域内の建築行為で敷地面積が1,000 m2以上の場合

イ 区域区分が定められていない都市計画区域内の建築行為で敷地面積が3,000 m2以上の場合

ウ 市街化調整区域内の建築行為の場合

エ 都市計画区域外の建築行為で敷地面積が10,000 m2以上の場合

シックハウスに関する確認申請、完了検査申請の添付書類について

建築基準法施行規則第1条の3関係

シックハウスに関する確認申請または完了検査申請の添付書類については、「シックハウスに関する添付書類について」のとおりとします。

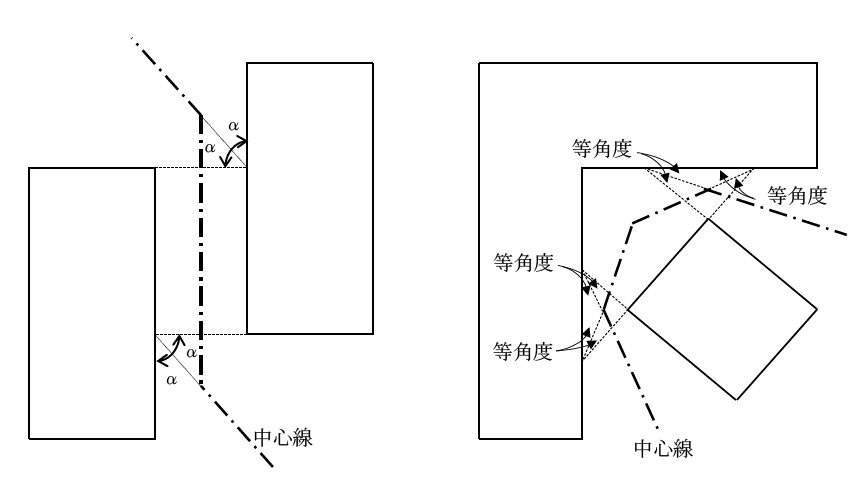

延焼のおそれのある部分

建築基準法第2条第6号関係

建築物相互の外壁間の中心線は下図のとおりとします。

(このほか、建築物の防火避難規定の開設2016参照)

コンテナを利用した建築物について

建築基準法第2条第1号関係

継続的に倉庫として利用し、随時かつ任意に移動できないコンテナは、建築基準法第2条第一号に規定される「建築物」に該当するため、建築基準法令の規定が適用を受けます。詳しくは「コンテナを利用した建築物について」のとおりとします。

許容応力度等計算(ルート2)による構造計算適合判定の取扱いについて

建築基準法第6条の3関係

平成27年6月1日施行の建築基準法及び関係政令等の改正に伴い、同法第6条の3第1項ただし書き又は、第18条第4項ただし書きの規定に基づき、許容応力度等計算(ルート2)により安全性が確かめられた建築物の確認申請又は計画通知については、構造計算に関する高度の専門知識及び技術を有する建築主事(ルート2主事)が審査を行う場合、構造計算適合判定が不要となりました。

なお、鳥取市では構造計算に関する高度の専門知識及び技術を有する建築主事(ルート2主事)による審査を実施しませんので、指定検査機関の構造計算適合性判定を受けていただく必要があります。

指定構造計算適合性判定機関について

鳥取県知事の委任した構造計算適合性判定機関(鳥取県公式HP)

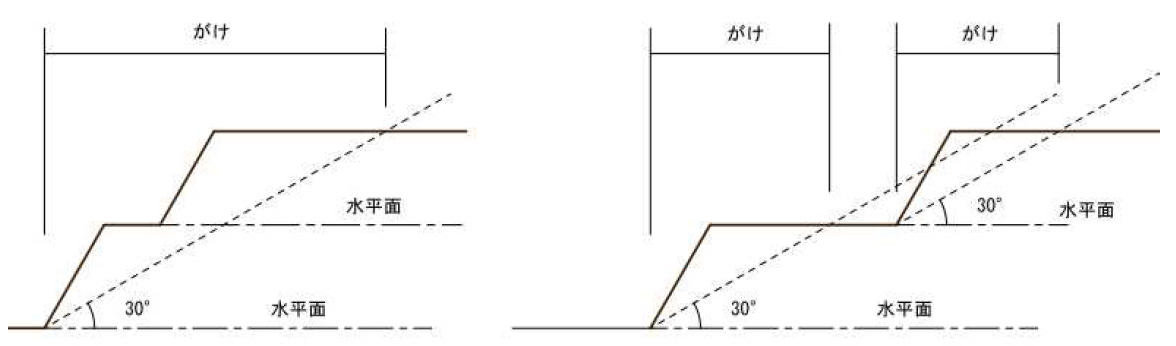

がけ付近の建築物

建築基準法第19条第4項関係(鳥取県建築基準法施行条例第4条、鳥取市建築基準法施行細則第2条)

鳥取県建築基準法施行条例第4条に規定するがけの上又は下に建築物を建築するときは、当該がけの状況又は擁壁の設置等、がけの崩壊を防止するための措置の状況を示す図書又は同条第2項第3号の規定による認定を受けたことを証する書面を確認申請に添付が必要です。

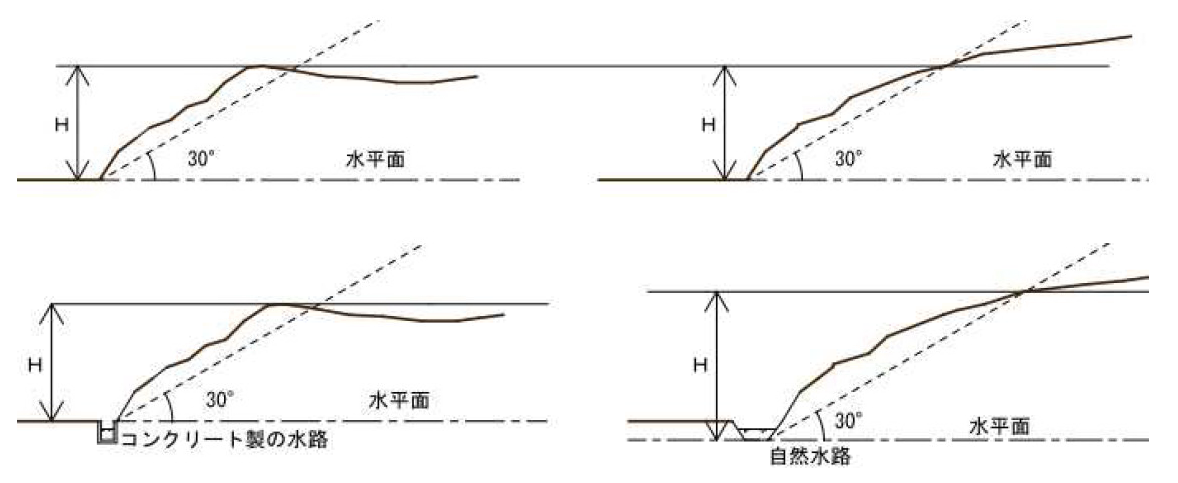

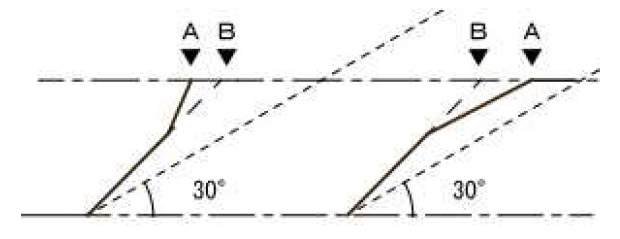

がけとは、高さが2メートルを超えるがけで、傾斜度が30度以上である土地をいい、その範囲、高さ、上端の位置は次のとおりとします。

(1) がけの範囲(途中に小段、道路、建築敷地等を含む場合)

(2) がけの高さ

がけの下端からその下端を通る30度の勾配の線を超える最も高い部分までの垂直距離をいう。

(3) がけの上端

下図「A」地点を上端とします。

(災害危険区域内に住居の用に供する建築物を建築する場合を除く)

汚物処理性能に関する技術的基準

建築基準法第31条第2項関係(鳥取市建築基準法施行細則第6条)

建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は鳥取市の全域とします。

災害危険区域

建築基準法第39条関係

災害危険区域内に住居の用に供する建築物を建築するときは鳥取県建築基準法施行条例第3条(1)~(3)のいずれかに該当する必要があります。

敷地が災害危険区域内かどうかは、とっとり市地図情報サービスでご確認ください。

道路の位置の指定に関すること

建築基準法第42条第1項5号関係

位置指定道路とは、建築基準法(以下、「法」という。)第42条第1項第5号で定める道路で、提出された申請に基づき特定行政庁(鳥取市)が道路の位置を指定した私道をいいます。詳しくは「道路の位置の指定に関すること」をご覧ください。

不完全な位置指定道路について

建築基準法第42条第1項5号関係

建築基準法第42条第1項第5号の道路の指定を受けようとする場合、申請者から提出される道路の築造計画をもとに指定されますが、実際には築造されていない、又は築造されても道路幅員や延長が計画のとおり確保されていない道路(「不完全な位置指定道路」という。)がいくつか見受けられます。

法上の道路は、4m以上の幅員が必要で、不完全な位置指定道路であっても、道路の建築制限(法第44条)は適用され、確認申請時や敷地面積算出時には、建築主や土地所有者等は、法上の道路幅員や道路位置を確認し、確定させる必要があり、道路位置が不明確のままでは、確認申請の審査を進めることや正確な敷地面積が算出された土地売買等を進めることができません。

そこで、これらの問題の解消を図り、良好な居住空間(日照や通風等)の確保を図るために、「不完全な位置指定道路の取扱い」を定めました。

詳しくは「不完全な位置指定道路」をご覧ください。

2項道路の指定、後退について

建築基準法第42条第2項関係

建築基準法第42条の規定による「2項道路」の道路後退については、2項道路の道路後退についてのとおりとします。

敷地の前面道路が2項道路に指定されているかどうかは、とっとり市地図情報サービスでご確認ください。

既存道路を拡幅する都市計画道路等

建築基準法第43条関係

都市計画道路又は道路改良事業等による道路については、次により取り扱います。

(1) 拡幅予定部分を国、県、市等の事業主体が買収(取得手続中を含む。以下同じ)した場合には、その部分は敷地面積から除外します。その場合の接道規定について、次に掲げる要件に該当する敷地については、接道規定を満たしているものとします。なお、その際、道路の幅員は拡幅前の現況道路幅員によるものとし、道路斜線に係る前面道路の反対側の境界線は、拡幅前の現況道路境界線によるものとします。

ア 建築基準関係規定上必要な長さにわたり拡幅予定部分が買収され、かつ建築物が撤去されていること。

イ 拡幅前の現況道路に通ずる建築基準関係規定上必要な幅員の通路が、避難及び通行の安全上支障がない状態で確保されており、事業主体と当該通路の占用等について協議が成立していること。

ウ 買収地の管理者から使用許可等を取得していること。

(2) 前号の扱いにかかわらず標記道路を現に拡幅中であり、建築物の工事完了時までにその道路が供用開始される(道路形態ができるものを含む。)と見込まれるものについては、在来道路の幅員と拡幅部分の幅員との和をもって道路の幅員とします。

敷地と道路との関係(高低差がある、水路等をまたぐなど)

建築基準法第43条関係

建築基準法第43条の規定により、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上(制限の付加がある場合はその幅員)接していなければなりません。建築基準法の道路と敷地の間に高低差がある場合、水路がある場合、農道、里道等に接している場合の接道については次のとおり取り扱います。

敷地と道路との関係(道路がない場合)

建築基準法第43条第2項第2号関係

建築基準法第43条の規定により、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。建築基準法の道路に接していない場合は、建築は原則不可となりますが、「建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可について」に適合し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障ないと認め、建築審査会の同意を得て許可したものについては、建築が可能となります。詳しくは次のリンクを参照してください。

建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可の取り扱いについて

敷地と道路との関係(制限の付加)

建築基準法第43条第3項関係(鳥取県建築基準法施行条例第6条)

1 表1に掲げる建築物の主要な出入口の面する側の敷地について

幅員4m以上の道路に第一号にあっては外周の長さの6分の1以上第二~四号にあっては3m以上道路に接しなければいけません。

別表第一(表1)

|

一 |

劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、百貨店又はマーケット若しくは物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,500m2を超えるものに限る。)の用途に供する建築物(劇場等) |

|---|---|

|

二 |

病院、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設、助産所、身体障害者厚生援護施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)精神障害者社会復帰施設、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、知的障害者援護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子健康包括支援センター、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場、展示場、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、遊技場、又は公衆浴場の用途に供する建築物 |

|

三 |

マーケット、若しくは物品販売業を営む店舗(第一号に掲げるものを除く。)カフェー、バー、待合、料理店又は飲食店の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500m2を超えるもの |

|

四 |

階数が3以上の建築物(一戸建ての住宅及び兼用住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満かつ50m2以下のものを除く。)又は延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計が1,000m2を超える建築物 |

(鳥取県建築基準法施行条例第7条)

2 劇場等の主要な出入口の前面には表2の左欄に定める区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める空地を設けなければいけません。ただし次に該当する寄り付きを設ける場合は、寄り付きを空地とみなすことができます。

(1) 柱、壁その他これらに類するものを有しない

(2) 3m以上の高さを有する

別表第二(表2)

|

区分 |

空地 |

||

|---|---|---|---|

|

奥行 |

間口 |

||

|

劇場、映画館、演芸場観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物 |

客席の床面積の合計が200m2未満のもの |

2m |

出入口の幅(その幅が3m未満である場合においては、3m)以上 |

|

客席の床面積の合計が200m2以上、500m2未満 |

3m |

||

|

客席の床面積の合計が500m2以上のもの |

5m |

||

|

百貨店又はマーケット若しくは物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,500m2を超えるものに限る。)の用途に供する建築物 |

2m |

||

(鳥取県建築基準法施行条例第8条)

3 長屋の各戸の主要な出入口は、道路又は道路に通ずる幅員3m以上の敷地内の通路に面して設けなければいけません。

(鳥取県建築基準法施行条例第9条)

4 自動車車庫(床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。)又は自動車修理工場の自動車の出入口は、次に該当する道路に接して設けてはいけません。

(1) 幅員6メートル(一戸建ての住宅に附属する自動車車庫で床面積の合計が100平方メートル以下のものにあっては、4メートル)未満の道路又は勾配の急な坂

(2) 横断歩道若しくは交差点又はこれらの側端若しくはまがりかどから5メートル以内の道路

(3) 踏切又はトンネルから10メートル以内の道路

用途地域の指定のない区域の容積率、建ぺい率

建築基準法第52条第1項第六号、第53条第1項第六号、第56条第1項第二号ニ、別表第3(に)欄5関係

鳥取都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物について、容積率、建ぺい率及び建築物の高さの限度は次のとおりとする。

| 区域 |

法第52条第1項第六号の規定により定める数値 (容積率) |

法第53条第1項第六号の規定により定める数値 (建ぺい率) |

法第56条第1項第二号ニの規定により定める数値 | 別表第3(に)欄5の項の規定により定める数値 |

| 都市計画区域※のうち用途地域の指定のない区域全域 | 10分の40 | 10分の7 | 2.5 | 1.5 |

※鳥取都市計画区域、福部都市計画区域、八頭中央都市計画区域、気高都市計画区域、鹿野都市計画区域、青谷都市計画区域をいう。

建築面積の敷地面積に対する割合の緩和

建築基準法第53条第3項第ニ号関係(鳥取市建築基準法施行細則第10条)

次の場合、法第53条第一項の数値に10分の1を加えることができます。

(1) 幅員が4メートル以上の二以上の道路(その幅員の合計が10メートル以上のものに限る。)に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路に接するもの

(2) 幅員が4メートル以上の道路及び公園又は広場に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路及び公園又は広場に接するもの

(3) 市長が定める基準を満たす道路、河川、水路その他これらに類する土地(道路等)に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路等に接するもの

日影による中高層の建築物の高さの制限

建築基準法第56条の2関係(鳥取県建築基準法施行条例第9条の2)

日影規制に関する取扱いは次のとおりです。

適用する区域 第一種・第二種低層住居専用地域

第一種・第二種中高層住居専用地域

第一種・第二種住居地域

準住居地域

日影規制を適用する地域・区域(表3)

|

(い) |

(ろ) |

(は) |

|

(に) |

||

|

地域又は区域 |

制限を受ける建築物 |

平均地盤面からの高さ |

隣地境界線からの水平距離が10m以内の範囲における日影規制 |

敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲における日影規制 |

||

|

1 |

第一種・第二種低層住居専用地域 |

軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 |

1.5m |

(2) |

4時間 |

2.5時間 |

|

2 |

第一種・第二種中高層住居専用地域 |

高さが10mを超える建築物 |

4m |

(2) |

4時間 |

2.5時間 |

|

3 |

第一種・第二種住居地域、準住居地域 |

高さが10mを超える建築物 |

4m |

(2) |

5時間 |

3時間 |

鳥取市の緯度及び経度は次のとおりです。

北緯 35度28分58秒

東経 134度13分24秒

真北と磁北とのずれ 7度30分(参考)

注)計画地が日影規制の適用外であっても、その日影が上表に掲げる地域・区域にかかる場合は適用します。

積雪荷重

建築基準法施行令第86条関係(鳥取市建築基準法施行細則第5条の2)

令第86条の規定により、特定行政庁が指定する数値等は次のとおりです。

多雪区域の指定:垂直積雪量が1メートル以上の区域

多雪区域における積雪の単位荷重:積雪量1センチメートル毎に1平方メートルにつき30N以上

垂直積雪量(メートル) = (基準積雪量) + (標高に乗ずる数値)× H

(垂直積雪量の数値が2.5を超える場合は2.5)

基準積雪量:次の表の左欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数値

標高に乗ずる数値:次の表の左欄に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数値

H:建築をしようとする建物の敷地の中心の標高をメートル単位で示した数値

|

区域 |

基準積雪量 |

標高に乗ずる数値 |

|---|---|---|

|

国府町 |

1.2 |

0.0056 |

|

福部町 |

1.2 |

0.0036 |

|

気高町、青谷町、鹿野町 |

0.8 |

0.0036 |

|

上記以外の区域 |

1.0 |

0.0036 |

航空法による建築物等の高さの制限

建築基準関係規定外

鳥取空港周辺には、航空法により建築物等の高さが制限されています。

高さ制限の詳細につきましては、下記のホームページを参照してください。

航空法第49条に基づく高さ制限(制限表面)について(鳥取砂丘コナン空港ビルHP内)

このページに関するお問い合わせ先

電話番号:0857-30-8361

FAX番号:0857-20-3956