地籍調査事業について(地籍調査に関する各種申請・公共基準点の使用申請等)更新日:

メインメニュー

地籍調査とは

地籍調査は、国土調査法に基づき、一筆(土地の単位)ごとの土地の所有者、地番、地目を調査するとともに境界の位置と面積を測量し、その結果を地図と簿冊(地籍図、地籍簿と言います)に取りまとめるものです。

我が国において、土地に関する記録として広く利用されている法務局に備え付けられている地図は、その半分ほどがいまだに明治時代の地租改正時に作られた地図(公図)などをもとにしたものです。公図は、境界・形状などが現実とは違う場合があり、また、登記簿に記載された土地の面積も、正確ではないのが実態です。

地籍調査が行われると、その成果は法務局に送られ、法務局において、これまでの登記簿、地図が更新されることになります。更新された登記簿、地図は、その後の土地取引の円滑化や行政の効率化に役立つことが期待されています。

地籍調査の効果と利用

災害復旧の迅速化

地籍調査が終わっていれば個々の土地が地球上の座標で記録されているため、災害等の後でも元の位置を容易に復元することができます。

土地取引の円滑化

正確な土地の状況が登記簿に反映されるため、登記制度の信頼性が向上するとともに、円滑な土地取引ができるようになります。

土地の境界トラブルの防止

境界が明確にされるため、境界紛争等の様々なトラブルを未然に防ぐことにつながります。

公共事業の円滑化

各種公共事業の計画、設計、用地買収、完成後の維持管理等に大いに寄与します。

課税の適正化

土地の面積が正確に測量されるため、公平で適正な課税に役立ちます。

地籍調査の作業のながれ

1.地籍調査の実施計画をつくります

市が関係機関との連絡や調整を行ない、いつ、どの地域を調査するのか等の計画をつくります。

2.調査実施対象地域の地元説明会を行ないます

調査実施対象地の土地の所有者の方や地区役員等に地元の公民館等にお集まりいただいて、地籍調査の内容やその必要性、調査の日程等についての説明会を行ないます。

3.土地の境界の確認をします(一筆地調査)

土地の所有者の方と、その隣接地の所有者の方の双方に現地で立ち会いしていただき、土地の境界を確認してもらいます。

その際確認をいただいた境界に「杭」を打ちます。「杭」は将来にわたって土地の境界を示す大切な目印となります。

4.確認していただいた境界の測量をします

3で確認した境界を測量し、土地が地球上のどこに位置するかを示す座標と、正確な面積を求めます。

5.「地籍図」と「地籍簿」をつくります

一筆地調査と測量の結果をまとめ、正確な地籍図と地籍簿を作成します。

6.地籍調査の結果を確認していただきます

作成された地籍図と地籍簿に誤り等がないかどうか、所有者の方々に確認していただきます。(閲覧といいます)

7.認証・法務局へ送付

確認していただいた地籍図と地籍簿は地籍調査の成果として、県の認証と国の承認を受けた後、法務局に送付します。

法務局では、それまでの公図と登記簿にかわり、送付された地籍図と地籍簿が備え付けられます。

筆界未定について

土地所有者が調査に立ち会っていただけない等隣地との境界が決まらない場合や、調査結果にご了承いただけない場合は、土地所有者・地番・地目・境界の確認ができなかったということになり、やむを得ず「筆界未定」として調査を終了します。

「筆界未定」となると、その土地だけではなく、隣接する土地も含めて「筆界未定」となってしまい、地籍図(法務局に送付する地図)に境界線を入れられないため、誰の土地がどの位置にあり、どのくらいの範囲にあるのか分からない状態となります。また、登記簿の表題部には、「国調筆界未定」と記載され、土地面積の変更等の登記簿上の処理もなされず、現在(調査前)のまま登記簿が残されることになります。

「筆界未定」として調査を終了した場合、これを解消するには所有者同士で境界を決定、測量し、法務局へ地図訂正と地積更正を個人で申請していただく必要があります。

そのためには、隣接土地所有者へ境界立ち会いの依頼やその日程調整をしたり、専門家へ調査や測量の委託をしていただいたり、登記手数料等の経費の負担を個人でする必要があるため、大変な手間と費用がかかることになります。

このことをご理解していただき、調査の際は極力「筆界未定」とならないようにお願いいたします。

鳥取市の地籍調査の面積・進捗率

鳥取市の調査対象面積は、全面積765.31平方キロメートルのうち国有林、水面、湖沼の調査除外面積82.25平方キロメートルを除いた683.06平方キロメートルです。

(単位:平方キロメートル)

|

A |

B |

C=A-B |

D |

E=C-D |

F |

G | (D+F+G)÷C |

E-(F+G) |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

地区名 |

地区別 |

調査除外 |

調査対象 |

19条5項 |

要調査 |

令和5年度 |

令和6年度調査面積 |

進捗率 (%) |

残面積 |

|

鳥取 |

236.85 | 18.98 | 217.87 | 8.82 |

209.05 |

8.3 | 0.12 | 7.91 | 200.63 |

|

国府 |

93.40 | 6.63 | 86.77 | 1.47 | 85.30 | 10.27 | 0.42 | 14.01 | 74.61 |

|

福部 |

34.94 | 0.04 | 34.90 | 1.01 | 33.89 | 29.06 | 0.00 | 86.16 | 4.83 |

|

河原 |

83.62 | 7.01 | 76.61 | 3.16 | 73.45 | 6.85 | 0.00 | 13.07 | 66.60 |

|

用瀬 |

81.60 | 4.36 | 77.24 | 1.31 | 75.93 | 7.68 | 0.52 | 12.31 | 67.73 |

|

佐治 |

79.89 | 27.60 | 52.29 | 0.46 | 51.83 | 51.83 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |

|

気高 |

34.31 | 0.25 | 34.06 | 2.21 | 31.85 | 23.39 | 0.00 | 75.16 | 8.46 |

|

鹿野 |

52.77 | 13.74 | 39.03 | 3.42 | 35.61 | 4.31 | 0.00 | 19.81 | 31.30 |

|

青谷 |

67.93 | 3.64 | 64.29 | 1.05 | 63.24 | 5.01 |

0.25 |

9.81 | 57.98 |

|

合計 |

765.31 |

82.25 |

683.06 | 22.91 | 660.15 | 146.7 |

1.31 |

25.02 |

512.14 |

注1)F、Gは換算面積。進捗率は換算面積で算定したもの。

(換算面積とは、地籍調査の各工程に比率を定め、完了した工程の比率に調査面積を乗じた値)

注2)19条5項は、国土調査法(昭和26年6月1日法律第180号)第19条第5項

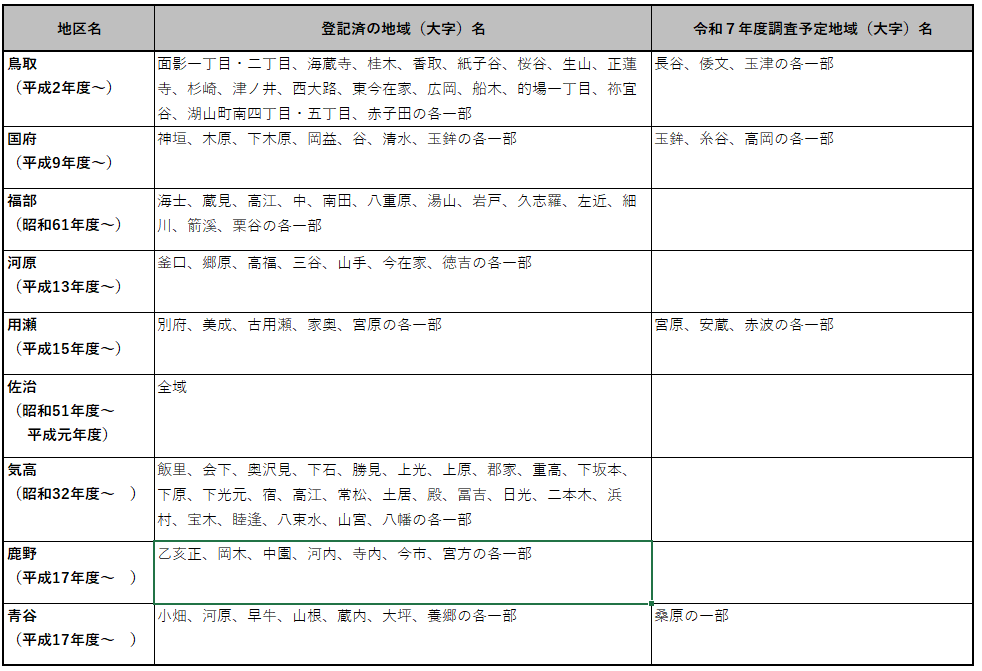

実施の状況(登記済・調査中の地区)

(令和7年4月現在)

地籍調査成果の交付について

交付できる成果について

交付できる地籍調査成果は、登記が終了している地区内の一筆ごとの筆界点座標値、辺長、面積計算書及び地籍図根点の座標値、配置図です。

成果により交付に日数を要する場合があります。

交付できない成果等

交付できない成果は以下のとおりです。

・国土交通省国土地理院が保管する基準点(一等~四等三角点)に関する資料

・公図

・土地の所有者の住所・氏名及び権利関係に関する資料

・その他、本事業で入手した個人情報に関する資料

申請・交付の場所について

地籍調査の成果の申請・交付の場所は、鳥取市総務部財産経営課地籍調査係の窓口です。

申請の方法について

地籍調査の成果の交付を申請する場合は、地籍調査事業成果交付申請書(Word/42KB)に位置図、法務局備え付けの地図(写し)と登記事項要約書(写し)を添付し、鳥取市総務部財産経営課地籍調査係へ提出してください。

交付申請書には、申請地の町名、大字(字)名、地番を明記してください。

申請地が多数により、申請書に書ききれない場合は、別添:成果交付申請地番(Word/17KB)をご利用ください。

成果の更新について

地籍調査の成果は、地籍調査終了時点(法務局登記完了時点)のものであり、その後の更新を行なっていません。地籍調査終了後(法務局送付後)に分筆、合筆のあった土地については、法務局で分合筆登記申請時の地積測量図の交付を受けてください。

地籍調査実施中の筆界等の確認申請について

地籍調査実施中の土地について、地積測量図の添付を要する土地の表示に関する登記申請については、鳥取地方法務局国土調査登記事務取扱要領第3条により、当該申請書に、地積測量図に記載された筆界が地籍調査による筆界と符合することについての実行機関の確認(確認年月日の記載と担当職員の押印)を受けた地積測量図を添付することと定められています。

確認申請の場所、方法について

確認を要する場合は、筆界符合確認申請書(Word/38KB)に確認を必要とする地積測量図を添付し、鳥取市総務部財産経営課地籍調査係へ提出してください。

申請地が多数により、申請書に書ききれない場合は、別添:筆界符合申請地番(Word/17KB)をご利用ください。

PDFファイルはこちら

公共基準点の使用について

公共基準点を使用して測量する場合

都市再生街区基本調査及び鳥取市地籍調査事業により設置した公共基準点を使用して測量をしようとする場合、あらかじめ様式第1号:公共基準点使用承認申請書(38KB)(Word文書)により市長に申請し、承認を受けることが必要です。また、測量を完了した後は、使用結果や測量標の異状の有無等について様式第3号:公共基準点報告書(34KB)(Word文書)による報告をお願いします。なお、使用条件につきましては、別紙:公共基準点使用条件(24KB)(Word文書)を遵守するようお願いいたします。

公共基準点を移転・一時撤去する場合

公共基準点の移転をしようとする場合や一時撤去をしようとする場合は、1か月前までに様式第7号:公共基準点(移転・一時撤去)承認申請書(35KB)(Word文書)により市長に申請し、承認を受けることが必要です。

移転・一時撤去した公共基準点の復元を完了した場合

速やかに様式第9号:公共基準点(移転・一時撤去)完了報告書(35KB)(Word文書)を提出してください。

費用の負担

公共基準点の移転・一時撤去に要する費用は申請者の負担となり、公共基準点の滅失、毀損の場合の復元費用は、原因者に負担していただきます。

PDFファイルはこちら

様式第1号:公共基準点使用承認申請書(59KB)(PDF文書)

様式第7号:公共基準点(移転・一時撤去)承認申請書(36KB)(PDF文書)

様式第9号:公共基準点(移転・一時撤去)完了報告書(41KB)(PDF文書)

地籍調査に関するリンク

まんが地籍調査 (地籍調査についてまんがでわかりやすく紹介しています)

まんが地籍調査 (地籍調査についてまんがでわかりやすく紹介しています)

外部リンク

このページに関するお問い合わせ先

電話番号:(0857)30‐8133

FAX番号:(0857)20‐3948

国土交通省 土地・建設産業局

国土交通省 土地・建設産業局