鳥取城の正面玄関「中ノ御門表門」

鳥取城の大手門にあたる「中ノ御門表門」は、擬宝珠橋とともに、鳥取藩主池田光政によって1621(元和7)年に創建されたと推定されています。1720(享保5)年の大火により焼失するも、同年中に再建され、長きにわたり藩の威厳を示しました。

鳥取城内堀の中央、擬宝珠橋のたもとに「中ノ御門」と呼ばれる桝形虎口(石垣に囲まれた出入口)を築き、堀端側に「表門」、城内側に「櫓門」を配していたことが絵図史料や、発掘調査によって明らかとなっています。

ここが珍しい鳥取城の大手門

城の玄関口にあたる大手門は「城の顔」とも言われており、防御の役割だけではなく、大名の石高(規模)に則した「格式」を備え、同じ形態のものは一つとして存在しません。

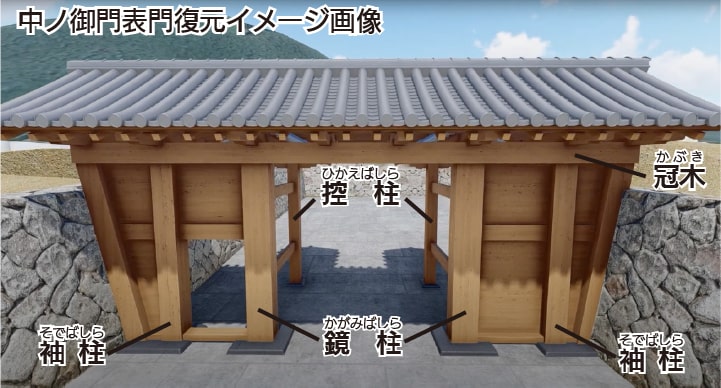

古写真に見る鳥取城大手門は、「高麗門」と呼ばれる鏡柱の上に屋根を組み、控柱で支える一般的な構造形式をとりますが、これを虎口の幅いっぱいに設け、両端を石垣に寄せ掛けた大手門は他に例がありません。また、通常は門の両脇に取り付く土塀を石垣上に配し、門の屋根と一体にして守りを固める形態も珍しく、鳥取城の表門は防御と格式のバランスが取れた合理的かつ機能的な大手門であったと言えます。

よく似た城門に、鳥取藩と親交の深い和歌山城の「追廻門」や、職人の往来があった名古屋城の「本丸表二ノ門」がありますが、どちらも形態や役割が異なっています。鳥取城大手門は両者の特長を併せ持った城門と言えるでしょう。

激動の時代を支えた鳥取城

1873(明治6)年の廃城令においても、鳥取城は軍事上の必要性が認められ、陸軍省が使用することになります。しかしながら、1875(明治8)年に不要と判断された71棟の建物が処分され、大手門も解体されます。さらに、1879(明治12)年、西南戦争終結に伴い、国内の治安が安定すると陸軍が撤退。役目を終えた鳥取城は、主要な建物がすべて解体撤去されます。

年度内完成を目指して

2019(令和元)年11月に工事着手した大手門は、2021(令和3)年3月の竣工を目指し、いよいよ大詰めを迎えます。城内初の大型建築物の復元であり、国が認めた復元大手門としては令和初の復元プロジェクトであることから、全国からも注目を集めています。

完成すれば、全幅10・2メートル、全高4・9メートルにもおよび、32万石の石高を誇った鳥取藩にふさわしい大規模な大手門が「城の顔」としてよみがえります。木目の素直なケヤキの鏡柱や、継ぎ目のない冠木の長大材など、見ごたえのある城門となるでしょう。2018(平成30)年に竣工し、土木学会賞として名誉ある「田中賞」を受賞した擬宝珠橋とともに、地域を代表する名所が新たに誕生します。